산수문 - 푸른 자연을 수놓다

조선후기 청화백자에 시문된 문양 소재는 다양하게 나타납니다. 그중 최상품으로 제작된 청화백자에서 눈에 띄는 문양 중 하나가 바로 산수문입니다. 푸르른 빛을 머금은 하얀 백자 위에 청화안료로 한폭의 그림을 올려두어 절경을 이루고 있는 문양입니다. 청화백자에 그려진 산수문은 소상팔경 중 하나인 동정추월과 산시청람이 자주 그려졌습니다.

소상팔경의 화목은 일찍이 회화에서 활용된 것으로 중국 호남성 동정호 남쪽의 소강과 상강이 합

쳐지는 곳의 빼어난 8개의 풍경을 표현한 것입니다. 이 소상팔경의 화목이 18세기 청화백자에 유행한 원인에는 만력연간 이후부터 청대에 이르기까지 활발하게 간행된 화보와 사의를 중시하는 문인화풍의 전래가 큰 영향을 끼친 것으로 추정됩니다. 조선후기 소상팔경도를 그린 인물로 정선, 심

사정, 최북, 이인문, 김득신 등이 있습니다. 또한 승정원일기에는 경종 2년(1722), 3년(1723)에 청의 사신들이 소상팔경 병풍을 청해 건내기도 하였으며 정조대 녹취재의 화재로 소상팔경도가 출제될만큼 조선 내 이 화목의 유행이었습니다. 이 유행이 18세기 청화백자에도 반영된 것으로 추정할 수 있습니다.

그렇다면 청화백자에 표현된 소상팔경도는 그 시대의 유행을 정확하게 반영하고 있었을까요? 전통회화에서 보이는 양상을 먼저 살펴보도록 하겠습니다.

조선전기의 소상팔경도의 특징

우리나라의 소상팔경도는 고려시대부터 수용되었습니다만 현재 확실한 작품이 전해지고 있지 않아 고려시대 소상팔경도에 대해 정확히 알기 어렵습니다. 현재는 일본에 소장된 몇 작품만 고려시대 작품이 아닐까 추정하고 있습니다.

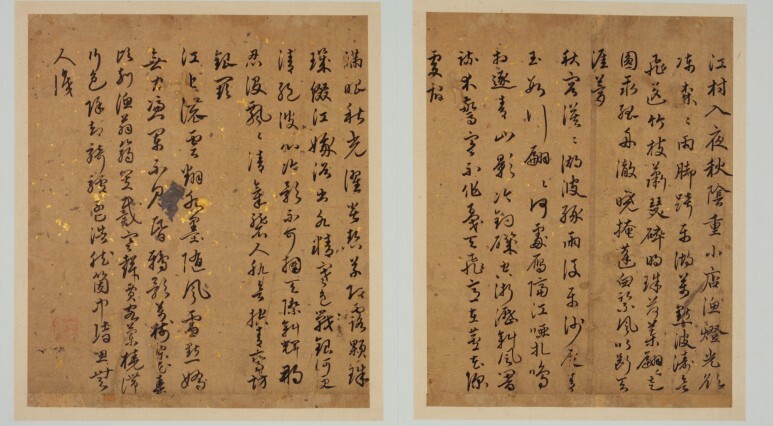

조선초기에 소상팔경도의 제작과 감상에서 가장 중요한 인물은 안평대군과 안견입니다. 안평대군은 조선전기 최고의 서화수장가이자 후원자로 알려져 있습니다. 현재 국립중앙박물관에 《소상팔경시첩》만 전하고 있는데 고려시대 문인들처럼 시를 짓고 그림을 그리게 한 내용이 이어져 왔음이 확인됩니다.

현재 팔경도는 전하지 않지만 신숙주가 1445년 남긴 안평대군 소장 서화목록에 <팔경도> 각 1개로 기재하고 있어 조선 초기의 소상팔경도는 1폭에 1경의 구성을 가지고 있었던 것으로 추정됩니다. 최립은 『簡易集』에서 소상팔경도 중 4폭을 언급하고 있는 등 다양한 기록이 전하고 있어 조선중기까지도 소상팔경도의 제작과 감상이 이어진 것으로 보입니다. 그러나 초기보다 점차 그 유행이 줄어든 것으로 보입니다.

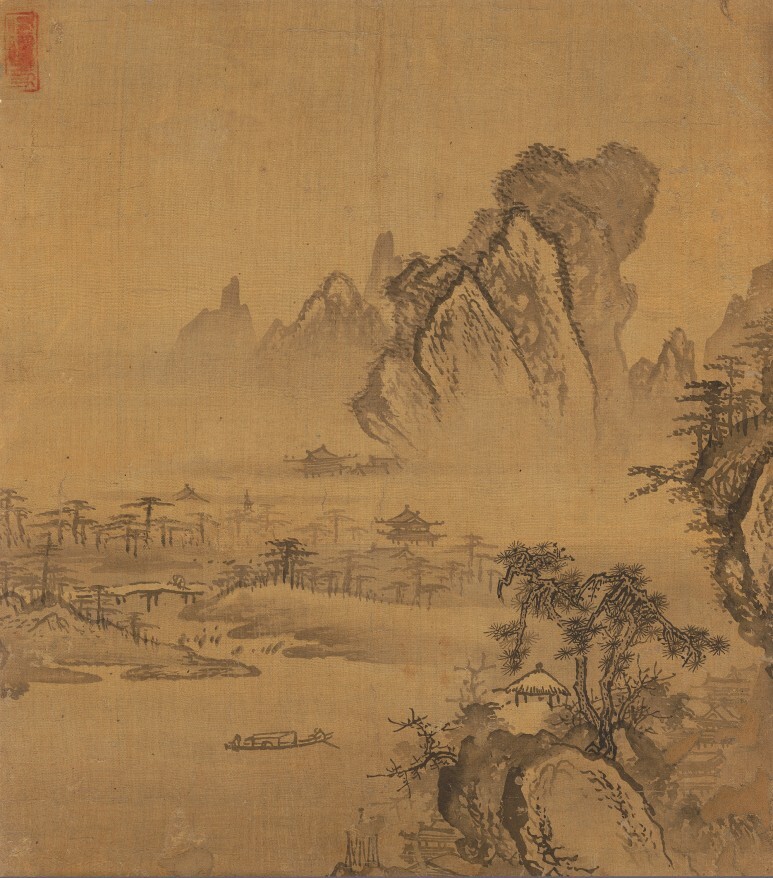

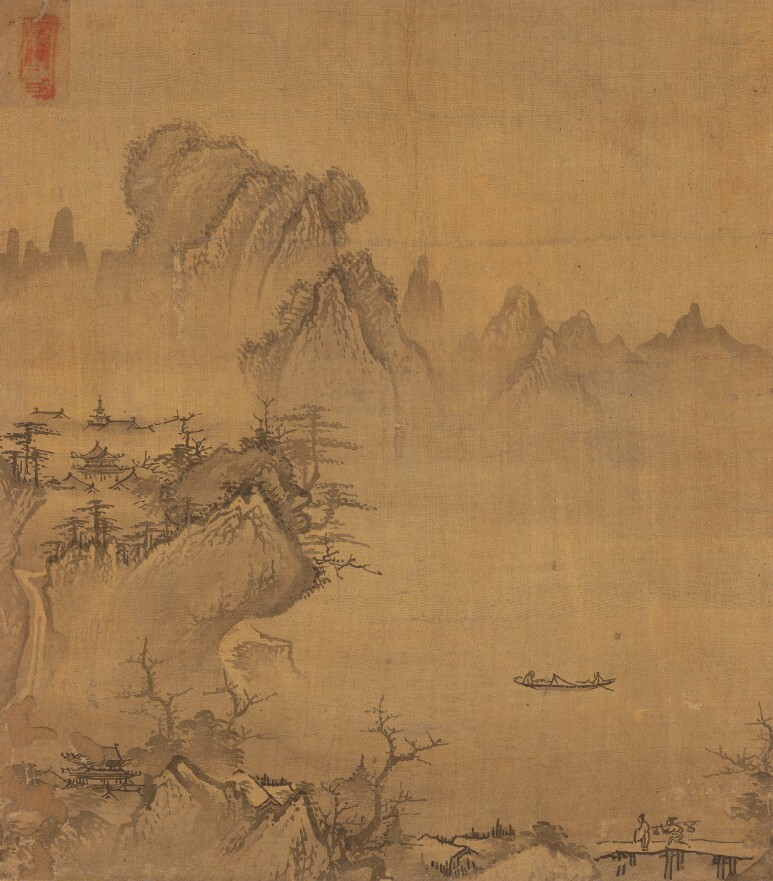

조선전기에 그려진 것으로 알려진 소상팔경도는 안견파 화풍을 따르고 있습니다. 안견의 그림을 살펴보도록 하겠습니다. 안견파 화풍에서소상팔경도는 팔경의 장면이 편파구도로 표현되어있으며 두 폭이 마주보면 대칭을 이루며 균형이 이루어지는 구성을 보여주고 있습니다. 먼저 국립중앙박물관에 소장된 전 안견 <사시팔경도>(덕수 3144)입니다. 계절감에 따라 일정한 순서를 가지고 소상팔경을 배치하는 방식을 보이고 있습니다.

이후 초기의 전통을 계승하면서 새로운 변화가 나타나게 됩니다. 이징의 작품을 예시로 살펴보면 화면의 구도가 변화하였음을 감지할 수 있습니다.

조선후기의 소상팔경도의 특징

조선후기 소상팔경도는 정선의 영향이 컸습니다. 정선의 평사낙안을 보면 『해내기관』의 화면구성과 모티프에 영향을 받은 것을 알 수 있으며 조선전기의 그림들과 다르게 화면에 화제와 화제시가 기재되어 있습니다. 조선후기에 가장 선호된 동정추월은 근경의 악양루와 넓은 수면 너머로 보이는 산, 하늘에 떠 오른 달과 이를 감상하는 인물 표현으로 정형화 되어있습니다. 조선후기 소상팔경도는 중국에서 유입된 화보의 영향으로 화면구성과 모티프들이 영향을 받았으며 화제나 화제시가 적히는 것이 특징입니다.

<백자청화산수문팔각연적>에는 중심으로 양 옆에 「尋隱者不遇」의 시구 ‘松下問童子’, 李白의 「送張舍人之江東」시구 ‘張翰江東去’가 화제로 적혀 있습니다. 이 화제와 동일한 그림과 함께 양 옆으로 소상팔경도가 함께 그려지고 있습니다.

|

소나무 아래서 동자가 물으니

스승은 나물을 캐러 갔다 하니

이 산 중에 있으련만

구름 안개 짙어 어딘지 모른다네.

松下問童子 言師採藥去 只在此山中 雲深不知處

|

장한이 강동江東으로 떠나가니

바로 가을바람 이네

하늘은 맑은데 기러기 한 마리 멀어지고

바다는 넓은데 외로운 배 느리게 떠내리네

밝은 해는 장차 저물고

푸른 물결은 아득하여 기약하기 어려워라.

오주吳洲에서 만일 달 보거든

천리千里에 부디 나를 생각하오.

張翰江東去 正値秋風時 天淸一雁遠 海闊孤帆遲 白日行欲暮

滄波杳難期 吳洲如見月 千里幸相思

|

|

賈島의 「尋隱者不遇」

|

李白의 「送張舍人之江東」

|

백자에서 시의도와 함께 그려진 소상팔경도는 조선후기의 전통회화 양상과 동일하게 그려졌을까요? 당연한 질문이겠지만 청화백자의 문양을 직접 그렸던 화원들과 18세기 소상팔경도의 유행 및 화보의 영향으로 청화백자에서도 회화에서 보이는 양상과 동일하게 양식적 특징이 공유됩니다. 천고최성첩에서 보이는 악양루는 당시 정선, 심사정 등 많은 화원들에 영향을 준 것으로 알려져 있습니다. 청화백자에서도 조선시대 회화 흐름에 영향을 받아 화면 구성, 모티프 표현 등이 영향을 받고 있는 모습을 볼 수 있습니다.

참고문헌

방병선, 『조선후기 백자연구』, 일지사, 2000.

박해훈, 「조선시대 瀟湘八景圖 연구」, 홍익대학교 대학원 미술사학과 박사학위논문, 2007.

장계수, 「한국 근대 瀟湘八景圖 연구」, 동국대학교 대학원 미술사학과 박사학위논문, 2020.

장계수, 「조선말기 瀟湘八景圖의 제작양상과 의미 - 소상팔경도와 시의도의 조합을 중심으로」, 『열린정신 인문학연구』21, 원광대학교 인 문학연구소, 2021.

장진성, 「조선 전기 회화와 ‘연사모종(煙寺暮鍾)’」, 『미술사와 시각문화』29, 2022.

'문화유산 추천' 카테고리의 다른 글

| 조선백자, 철화로 조선의 해학을 그리다. (0) | 2023.05.24 |

|---|---|

| 부석사 괘불 - 사람들의 염원을 담다 (0) | 2023.04.18 |

| 초충 - 작은 것과 일상의 아름다움 (0) | 2023.01.26 |

| 호응박토도 - 충신, 간신을 가리어 세상을 바꾸다 (0) | 2022.12.14 |

| 이성계 사리갖춤 - 순백의 아름다움 시작을 알리다 (0) | 2022.12.06 |

댓글